Wie Michelin die Fertigungsplanung mit der 3D-Simulation von Visual Components optimiert

Wenn verschiedene Teams unterschiedliche Dinge sehen, ist es schwer, voranzukommen. Genau vor dieser Herausforderung stand Michelins Werk in Thailand: Konstruktionszeichnungen und CAD-Skizzen reichten nicht immer aus, um Produktion, Instandhaltung, Arbeitssicherheit und Qualität auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Mit zunehmender Projektkomplexität und mehr bereichsübergreifender Zusammenarbeit wuchs der Bedarf nach einem gemeinsamen visuellen Verständnis. Hier kam die 3D-Simulation ins Spiel.

Von 2D zur 3D-Fertigungsplanung

Clement Dupuis, Maschinenbauingenieur bei Michelin Thailand, gehörte zu den Ersten im Unternehmen, die Visual Components als Planungswerkzeug in Betracht zogen. Angesichts der Grenzen herkömmlicher Methoden suchte er nach einer besseren Möglichkeit, Ideen zu visualisieren und sie anderen zu vermitteln.

„Wenn du kein Maschinenbauingenieur bist oder keinen technischen Hintergrund hast, siehst du nur Linien auf einem Blatt Papier. Das kann schnell zum Problem werden.“

Die Arbeit mit 2D-Layouts und statischen Präsentationen bedeutete oft, dass Nicht-Ingenieure „nur Linien auf dem Papier“ sahen. Wichtige Details – etwa wie Maschinen im Raum interagieren oder wie sich Menschen um sie herum bewegen – waren nicht auf den ersten Blick erkennbar. Dadurch fiel es den Beteiligten schwer, die Planung vollständig nachzuvollziehen. Das führte mitunter zu Skepsis oder fehlender Zustimmung für neue Ideen.

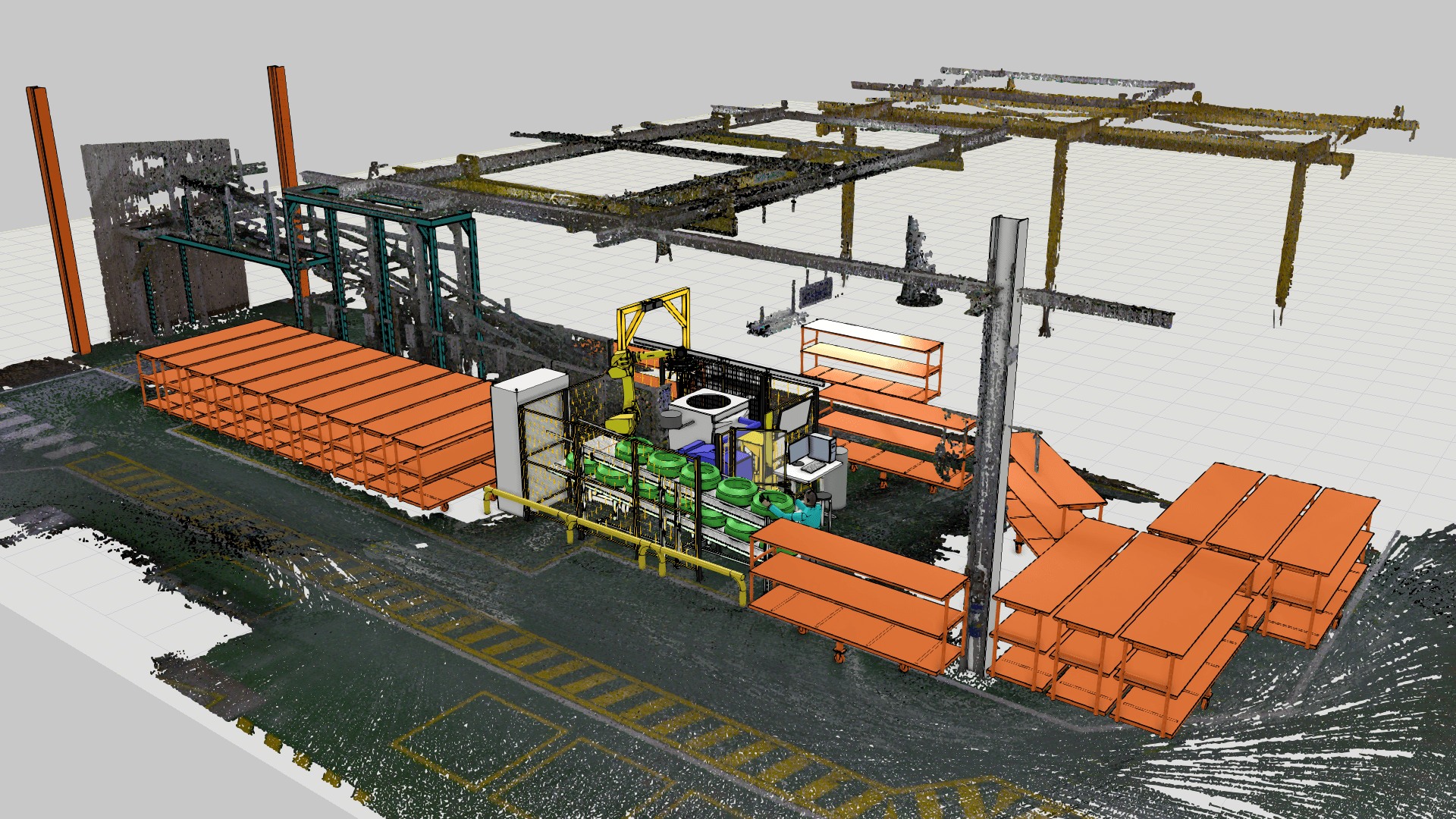

Mit Visual Components konnte Clement digitale Layouts von Fabrikbereichen auf Basis von 3D-Scans der bestehenden Umgebung schnell erstellen. Über die Drag-and-Drop-Oberfläche fügte er Maschinen, Förderbänder und Roboter direkt aus dem Visual Components eCatalog in die 3D-Umgebung ein. So ließ sich unkompliziert iterieren, Optionen vergleichen und neue Ideen prüfen, noch bevor physische Änderungen umgesetzt wurden.

Schnelle und visuelle Machbarkeitsstudien

Bereits zu Beginn eines Projekts – noch bevor größere Investitionen getätigt wurden – modellierte Clement die geplanten Änderungen, um zentrale Fragen zu beantworten: Passt die neue Anlage in den vorhandenen Raum? Wo ist der optimale Standort? Wie interagiert sie mit den bestehenden Abläufen? Diese Fragen in 3D zu untersuchen half, Ideen zu validieren oder Probleme frühzeitig sichtbar zu machen, lange bevor sie in der Produktion auftraten.

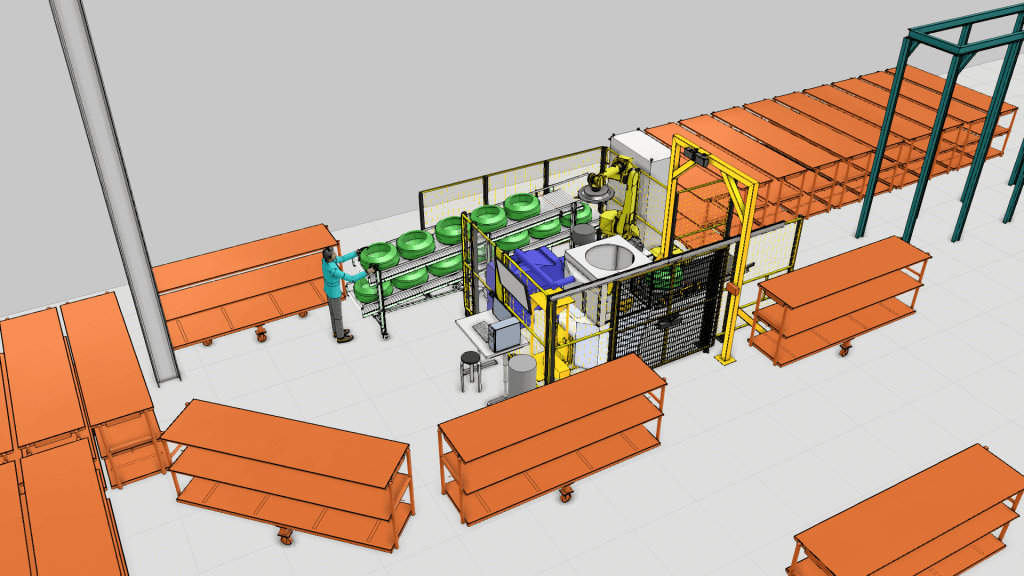

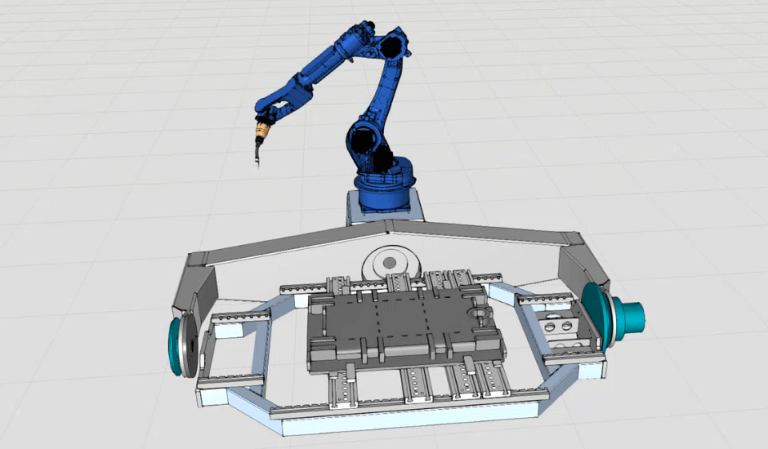

Als Clement zum Beispiel den Auftrag erhielt, eine neue Maschine zur automatisierten Reifenhandhabung in eine bestehende Produktionshalle zu integrieren, scannte er zunächst die Halle, um alle vorhandenen Maschinen und Strukturen in einer Punktwolke zu erfassen. Anschließend importierte er die Punktwolke in Visual Components (wie im Bild am Anfang des Textes zu sehen) und platzierte die neue Maschine, ihr Zuführband und einen Roboterarm in diesem digitalen Abbild. Diese räumliche Simulation zeigte sofort, wie die neue Einrichtung aussehen und passen würde. Das Team konnte beispielsweise erkennen, ob genügend Abstand zwischen der neuen und einer bestehenden Maschine vorhanden war oder ob durch die Ergänzung Gänge oder Zugänge blockiert würden.

Da sich das Modell leicht bearbeiten ließ, konnten in kurzer Zeit mehrere Layout-Optionen getestet werden. In einem Szenario wurde das Förderband, das Reifen zur neuen Maschine transportiert, zunächst auf der linken Seite platziert; die Simulation zeigte jedoch, dass diese Position mit einem geplanten Kranpfeiler kollidierte. Clement spiegelte das Förderband mit nur wenigen Klicks einfach auf die rechte Seite der Maschine und erzeugte damit sofort eine neue Layout-Variante. Diese Art schneller Iterationen – Anlagen virtuell zu verschieben und die Auswirkungen direkt zu sehen – ermöglichte es dem Team, Alternativen zu vergleichen und die räumliche Anordnung zu optimieren, ganz ohne physisches Ausprobieren.

Die 3D-Machbarkeitsmodelle dienten auch als Frühwarnsystem für räumliche Konflikte. In einem Fall entdeckten zwei separate Projektteams durch die Simulation, dass sich ihre Entwürfe für denselben Bereich überlappten: Der geplante Förderweg des einen Teams hätte die vorgesehene Wartungszone des anderen Teams blockiert.

„Ich brauchte Platz. Also habe ich etwas hier (im Layout) platziert und dann kam das andere Team und meinte nein, weil sie dort bereits etwas einbauen wollten. Deshalb mussten wir unser Layout anschließend ein bisschen überarbeiten.“

Der sichtbar gewordene Konflikt im virtuellen Modell führte zu einer Diskussion und einem überarbeiteten Design, das beide Anforderungen berücksichtigte. Solche Probleme bereits in der Planungsphase zu erkennen, verhinderte einen potenziell teuren Konflikt oder eine nachträgliche Umplanung vor Ort.

Planen mit Blick auf die Mitarbeitenden in der Produktion

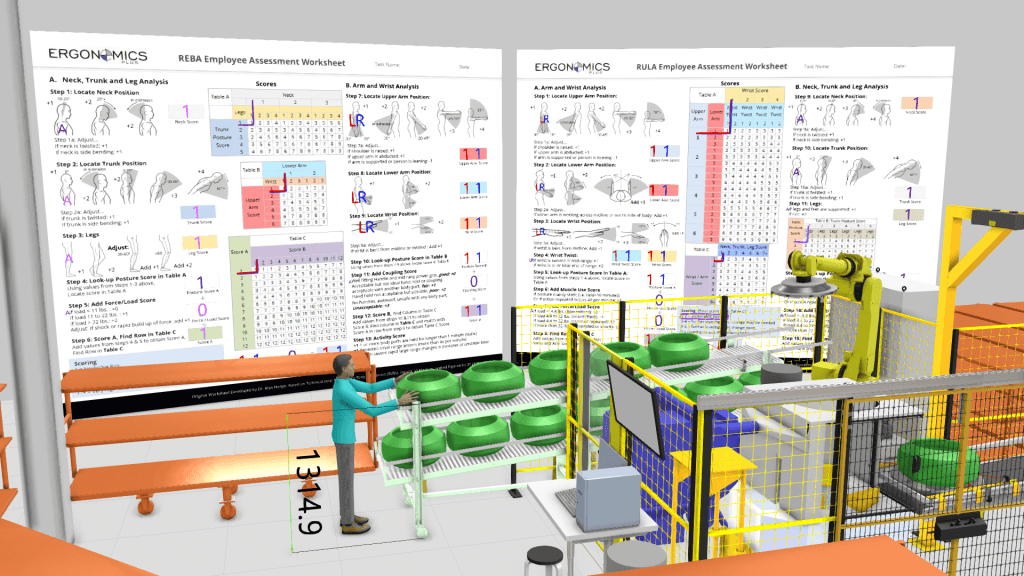

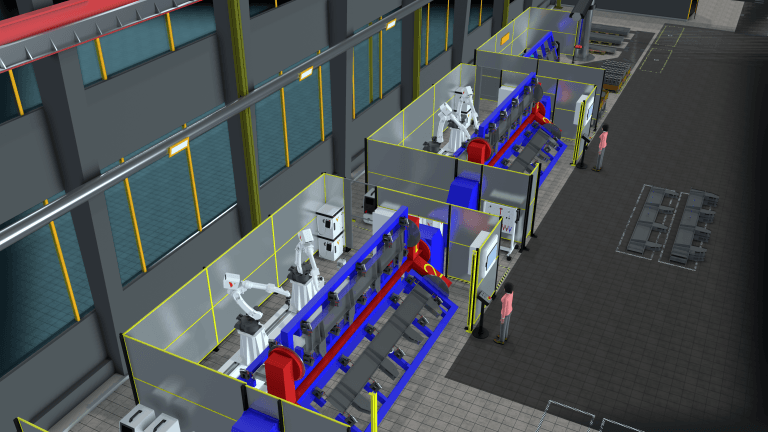

Michelin betrachtet in den Simulationen nicht nur, wie Maschinen in ein Gebäude passen, sondern auch die Menschen, die mit und um diese Maschinen arbeiten. Clements Modelle enthalten oft menschliche Figuren oder Referenzmaße, um die Ergonomie zu prüfen – zum Beispiel mit der REBA Employee Assessment Worksheet-Komponente von ErgoPlus (wie im obigen Bild dargestellt). So überprüfte das Team etwa, ob ein Bediener mit durchschnittlicher Körpergröße das neue Förderband und die Maschinensteuerungen in der geplanten Einbauhöhe bequem erreichen konnte. Auch der Arbeitsablauf der Bediener wurde betrachtet: Wie weit müsste eine Person gehen, um Routineaufgaben im neuen Layout zu erledigen? Durch den Vergleich verschiedener Anordnungen im Modell entschied man sich für ein Layout, das unnötige Wege und Drehbewegungen reduzierte, mit dem Ziel, Ermüdung zu verringern und die Effizienz zu steigern.

„Man kann sich mit den Ergonomie-Experten abstimmen und ihnen zeigen: ‚Okay, wir planen, das Förderband auf dieser Höhe zu platzieren – so kannst du es problemlos erreichen …‘“

Simulationen wurden auch eingesetzt, um den Zugang für Wartungsarbeiten zu prüfen. In einem Fall zeigte das Team virtuell, wie ein Roboter mit einem Gabelstapler aus einer Zelle entfernt werden konnte inklusive Sicherheitszäunen und notwendiger Abstände. Das gab dem Wartungsteam Sicherheit und beseitigte Unsicherheiten in der Planung.

Ein gemeinsames Verständnis schaffen

Der größte Vorteil war laut Clement die Möglichkeit, Menschen um ein gemeinsames Verständnis zusammenzubringen. Anstelle statischer Zeichnungen nutzte er in Meetings das 3D-Simulationsmodell live, drehte es im Raum, zoomte in Details hinein und passte das Design sogar direkt anhand des Feedbacks an.

„Es ist nicht nur das, was man im Kopf hat oder eine Skizze auf Papier. Man kann ihnen etwas viel Genaueres zeigen. So sprechen alle dieselbe Sprache.”

Das half, Silos zwischen den Abteilungen aufzubrechen. Beteiligte aus Produktion, Instandhaltung, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Management konnten alle dasselbe sehen und direkt Feedback geben.

Da die Software intuitiv ist, konnte Clement Änderungen schnell umsetzen, sogar während eines Meetings. So entstand eine aktive Diskussion und gemeinsame Gestaltung, anstatt nur eine Top-down-Präsentation zu halten. Kurz gesagt: Mit Visual Components ließ sich ein Plan kollaborativ und in Echtzeit verfeinern.

Auch andere Michelin-Ingenieure betonten, dass die Möglichkeit, Konzepte direkt aus importierten CAD-Modellen zu animieren, für zusätzliche Klarheit sorgte. Yannick Petitbout, Process Engineering Expert, erklärte, dass sich vorgeschlagene Ideen dadurch leichter zum Leben erwecken und so vermitteln ließen, dass sie von allen sofort verstanden wurden.

Einsatz von Visual Components in anderen Regionen

Als die Vorteile der 3D-Simulation deutlich wurden, führte das Management von Michelin Visual Components auch in anderen Teams und Regionen ein, wo Ingenieure die Software in ihren Anwendungsfällen einsetzten.

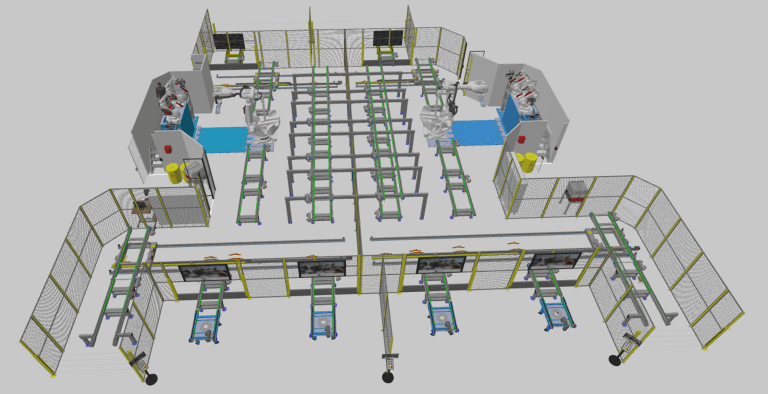

Oranee Maneewongwicit, die an Automatisierungsprojekten bei Michelin in Thailand arbeitet, stellte fest, dass Simulation allen zu einem gemeinsamen Verständnis verhalf. Ihr Team erwog, einen Roboter für eine zuvor manuell ausgeführte Aufgabe einzusetzen. Diese Idee gegenüber Nicht-Spezialisten zu kommunizieren, wurde mit einem dynamischen Modell erheblich einfacher.

„Wenn wir eine Lösung präsentieren, ist es nicht einfach, dass wirklich alle sie verstehen. Mit einer dynamischen Präsentation fällt es dagegen leicht, eine Entscheidung zu treffen – okay, wir machen das oder wir machen es nicht.”

Im selben Projekt offenbarte die Simulation eine entscheidende Schwachstelle:

„Ich habe etwas Ungewöhnliches entdeckt, nachdem der Roboter ein Produkt gehandhabt hatte, kollidierte der Greifer mit der Maschine“, berichtet Oranee. Dank des 3D-Modells konnte das Team das Design vor der Umsetzung anpassen und so einen kostspieligen Fehler vermeiden.

Caining Xin, Automatisierungsingenieurin im Michelin-Werk in China, nutzte Visual Components kürzlich, um einen Workflow in einer neuen Werkstatt zu modellieren. Obwohl sie die Software erst seit Kurzem einsetzt, fand sie sie intuitiv zu bedienen.

„Für mich war es einfach, damit loszulegen.“

Sie konnte den Transport von Produkten durch mehrere Prozessschritte mit einem fahrerlosen Transportsystem simulieren – und lernte die Software dabei Schritt für Schritt kennen, unterstützt durch die Visual Components Academy.

Der direkte Weg vom Konzept in die Praxis

Die Erfahrungen von Michelin Thailand mit Visual Components zeigen, wie 3D-Simulation abstrakte Ideen in gemeinsame visuelle Pläne verwandeln kann, die alle verstehen.

Durch schnelle Iterationen und direktes Feedback reduziert Visual Components Missverständnisse, schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass Änderungen gründlich durchdacht sind, bevor sie in die Produktion gelangen. Für Michelin hat Visual Components geholfen, bessere Entscheidungen schneller zu treffen – mit allen Beteiligten an einem Tisch.

Über Visual Components

Visual Components wurde von einem Team aus Simulationsexperten gegründet und ist mit über 25 Jahren Erfahrung einer der Pioniere der 3D-Fertigungssimulation. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Technologiepartner zahlreicher führender Marken und bietet Maschinenbauern, Systemintegratoren und Herstellern eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für die Planung und Simulation von Produktionsprozessen und die Offline-Roboter-Programmierung (OLP) für eine schnelle, genaue und fehlerfreie Programmierung von Industrierobotern.

Kontaktiere uns noch heute, um zu erfahren, wie unsere Lösungen deinem Unternehmen helfen können.

Zum Weiterlesen

MSK Finnland optimiert Roboterzellen-Automatisierung und Intralogistikplanung mit Visual Components Roboter-Offline-Programmierung und 3D-Simulation

MSK Finnland steigert die Effizienz in der Roboterzellen-Automatisierung und der Intralogistikplanung mit Visual Components Roboter-Offline-Programmierung (OLP) und Fertigungssimulationssoftware. Durch das virtuelle Erstellen und Validieren von Roboterprogrammen halbiert MSK die Programmierzeit,...

Komplexe Schweißarbeiten meistern: Wie Bunorm Maschinenbau die Qualität und Effizienz mit Visual Components OLP gesteigert hat

Bunorm Maschinenbau, ein Spezialanbieter in der Maschinenindustrie, ist bestrebt, seine Infrastruktur auf einem hohen Niveau zu modernisieren und flexibel zu gestalten. Mit ihren weitreichenden Möglichkeiten steht die Steigerung der Produktionseffizienz...

BENTELER Anwenderbericht: Die Entwicklung der Fertigungstechnik von morgen

Gemeinsam mit BENTELER Automobiltechnik setzt das Karlsruher Institut für Technologie moderne Fabrikplanungssoftware von Visual Components ein, um innovative Produktionstechnologien zu entwickeln.